حسين علي يونس

إذا كان كل شيء يتغير، فلم لا نتغير نحن أيضا، لنغير وظائف الأشياء من حولنا؟ لقد تغير العالم، ومعرفتنا به توسعت، فيما بقيت طريقة رؤيتنا للأشياء كما هي، تراوح في مكانها ولا تتقدم لتندغم في وشيجة التغيير السائلة رغم تبدل المناهج واندثارها.

قرأت قبل أيام بيانا للشاعر الناقد العراقي حكمت الحاج عن الناقد العربي بوصفه (طوطما). وقبلها كنت قرأت له بيانه الذي طرح فيه فكرة الدعوة إلى كتابة الروايات القصيرة جدا بدلا من الروايات الطويلة المملة. وبدا لي بياناه هما الأقرب إلى ما يجري على أرض الواقع، خاصة وأنه قد استطاع تحويل بيانه الثاني إلى ممارسة فعلية على أرض الواقع بإطلاقه وإشرافه على سلسلة مطبوعات تصدر عن دار كناية للنشر التي يديرها، تعنى بنشر روايات عربية قصيرة جدا على وفق المواصفات التي تضمنها بيانه المشار اليه. لقد قرأت بيانيه، وأحببت أن أكتب بعض الأفكار عنهما والتي قد تكون شخصية، وتمثلني فقط. فلطالما كنت مولعا بكتابة وقراءة البيانات، ليس البيانات العسكرية بالطبع، بيانات الدم وما شابه، بل أحببت البيان الشيوعي، وبيان السريالية، وبيان مجلة شعر، وهلم جرا.. واخيرا، أحببت بياني حكمت، وعلى ضوء ما كتب الحاج قررت أن أكتب بيانا أنا أيضا، لن أتحدث فيه عن نقاطه التي ذكرها والتي أصبحت من مقتنياته الشخصية، بل سأتحدث عن الأشياء التي صرف النظر عنها، أو كانت غير واضحة في بيانيه: الناقد كصخرة أو الناقد مراقبا، والرواية القصيرة جدا. وهذا هو ما يعنيني.

كل ما هو مسموح به للناقد ممنوع على غيره. تبدو لي هذه الجملة رائعة ومفصلة على قياس الناقد الأكاديمي الذي يبدو سيد الأجناس بحكم انه يخوض المعارك من أجل ترسيخ وجهة نظره وايديلوجيته القيمية بحكم كونه فيصلا يحمل عدته الجارحة ويمعن بجرح الآخرين بصرف النظرعن كونه يقاتل بالحقيقة طواحين الهواء ويعيش على (المعثرات) كما يقول المثل العراقي البليغ. فهو ليس أكثر من قارئ يبحث عن مكانة على ظهر بقية الأجناس، يتنقل وينشغل بالكتب وصانعيها ليمنح لنفسه امتيازا عبر (شهادة أكاديمية) حصل عليها كمتخصص في مجال فن القول الذي لا يعد وفق المنطق حكرا على أحد، لأن فن القول ليس علما يعتد به. وهكذا قرفصت على فراشي وشرعت بكتابة هذه الشذرات التي فيها الكثير من الطنانة التي تعلمتها من النقاد الذين كانوا يتحدثون عن أنفسهم بينما يدوي خطابهم ظاهرا ومضمرا عبر الآخر المقموع انطلاقا من (أنا) مستبدة منتفخة وامبريالية بطبعها، قائمة على التوسع والاحتكار القيمي والعجرفة المشيدة على الافتراضات.

هذا فيما يخص بيان حكمت الحاج عن الناقد الأكاديمي، أما فيما يخص بيانه الثاني عن الرواية القصيرة جدا، فينبغي أن أقول إن فكرته لم تكن جديدة إلا في مجال إشهارها وتبنيها وتنفيذها كسلسلة مطبوعات، وهذا شيء يحسب له ولا شك. لقد كانت الرواية (القصيرة جدا) معروفة على نطاق واسع في العالم كله، قبل بيان الحاج. لقد كتبها سرفانتس في بداية عصر النهضة، وأطلق عليها اسم الروايات النموذجيةالتي نُشرت في مدريد من قبل خوان دي لا كويست. كما كتبها بلزاك في روايته سارازين، وكتبها أيضا الكسندر بوشكين في “ملكة البستوني”، وغوغول في روايات بطرسبورغ، وايفان تورجينيف في “اسيا” و “سيول الربيع”. وكذلك فعل جي دو موباسان الذي ترك لنا “كرة الشحم” و”ايفييت”.. وأيضا، أنطوان تشيخوف في “عنبر رقم 6″. ويمكن اضافة ايفان بونين في روايته ” تانيا”. كما كتبها فرانز كافكا، وفيركور صاحب “صمت البحر”، وكورزيو مالابارته صاحب رواية “الجلد”. القائمة طويلة بالطبع وليس من الممكن حصرها لكننا سنذكر بعض الكتاب العرب الذين كتبوا الروايات القصيرة جدا، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، وليعذرني من لم يحضرني اسمه: عبد الحكيم قاسم بنموذجيه الشهيرين “المهدي” و”طرف من خبر الآخرة”. وكذلك اميل حبيبي صاحب “سداسية الايام الستة”، والطيب صالح في “عرس الزين”، ادوار الخراط وفخري صالح ويحيى الطاهر عبد الله وابراهيم أصلان.

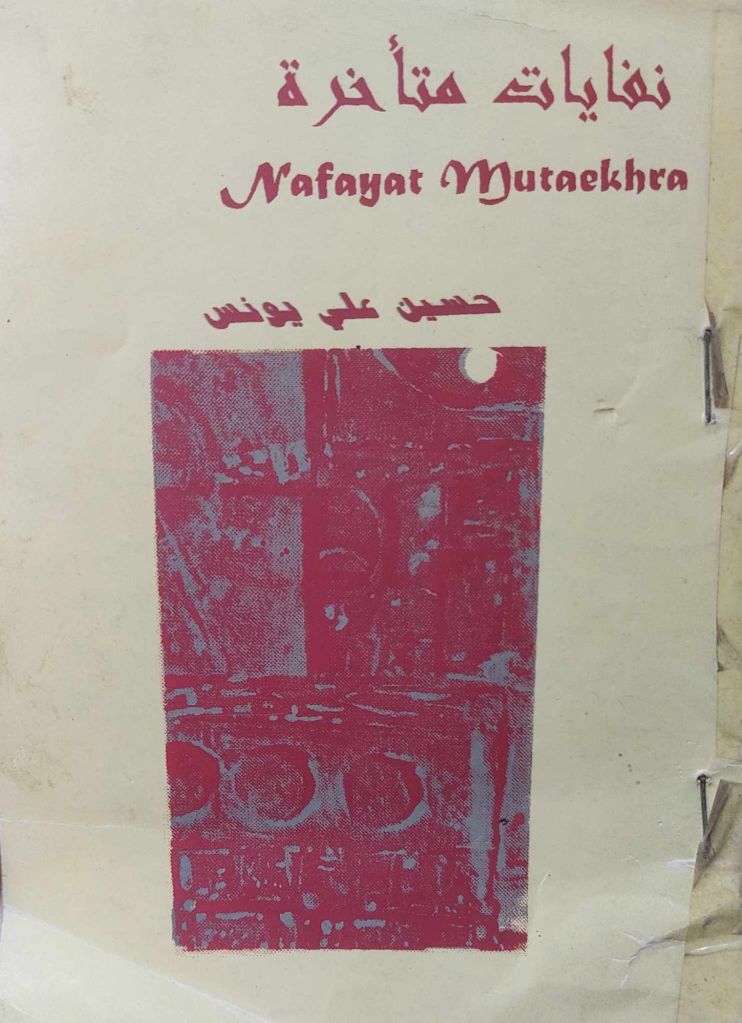

وبالنسبة لي، فقد نشرت في بداية التسعينيات “نفايات متأخرة “، وهي رواية قصيرة جدا، ثم (علل وامراض) وقد اسميتها (روشقص)، بمعنى أنه نص “رواية-شعر-قصة”. كل هذه النماذج كتبت بتقنيات مختلفة وبيافطة الرواية القصيرة جدا رغم انها احيانا تركت دون تسمية، أو تم إدراجها ضمن سياقات القصة الطويلة. الجديد هنا في بيان حكمت الحاج هو تبني مفهوم الرواية القصيرة جدا ضمن شروط محددة وواضحة على عكس ما تم كتابته من قبل. فمثلا الرواية القصيرة جدا حسب بيانه المشار إليه يجب أن لا تتجاوز في عدد كلماتها عشرة آلاف كلمة، ولا تقل عن خمسة آلاف. وأن تحوي هذه الرواية في داخل نسيجها السردي أكثر من شخصية وبطل، مع تعدد في الزمان والمكان.

الآن لنرجع لموضوعنا الأول، وإلى شذراتي بشأنه، وحصرا، عن نهاية الناقد الأكاديمي، فأنا أرى:

1- تأبيد المصطلح يحوله إلى أداة قمع تفتقد الى المرونة والاحاطة بكليانية الشيء المراد دراسته، ومن ثم اكتشاف ماهيته، لهذا ينبغي تغيير اسمه وأداته من كلمة نقد إلى كلمة “شوف” مثلا، وهي كلمة أقل حدة من كلمة “نقد” التي تحمل مدلولا عدوانيا صلبا على نقيض كلمة شوف السائلة التي لا مركز لها.

2- تجريد الناقد الكائن العدواني من سلطته غير الحيادية غالبا، واذابتها لتختلط بالعالم.

3- خلق مصطلح جديد مثل مصطلح (مقال شوفي) وتغيير طبيعة عمله وجعله يكتسب وظيفة أخرى مثل كلمة (شوف) اللامركزية سيكون عامل إضافة وليس عامل ثلم.

4- تخليص المصطلح القديم من قوته الذكورية العنصرية كما توحي به كلمة “نقد” المهيمنة والمدمرة.

5- خلق كائن جديد يدعو إلى الفرح.

6- دفن كائن قديم شارف على النهاية كفعل انساني.

7- فصل المصطلح عن قوته التدميرية، هو تجريد للسلطة التي تكافح من أجل إدامة قمعها في العالم.

كخلاصة، هذه شذرات يمكن إضافتها إلى تلك الشذرات القديمة التي نشرتها في روايتي الأولى “يوميات صعلوك”، وروايتي الثانية “جان دمو في الجبهة”، كتبتها اليوم عن النقد ووظيفة الناقد وملاحظات أخرى عن كتابة الروايات الصغيرة، التي كنت قد فكرت بها ذات يوم لكنني لم أفعل. كتبت عدة روايات تجريبية صغيرة جدا، سريالية في مجملها دون ضوابط، بعضها تحول إلى قصائد وبعضها تحول إلى فصول في رواية أكثر سعة. ومن بين هذه الروايات التي تحولت إلى ذكرى، كانت رواية مخطوطة مكتوبة بقلم الرصاص محيت حروفها بعنوان “العجلة تدور في بابل”، قلبتها بين يدي قبل ساعات ووجدتها كشيء قريب من القلب واستعدت ذكرى الماضي بينما كنت أبحث عن كتاب في دهاليز مكتبتي التي يحكمها الغبار، غبار الحياة، وغبار النسيان الذي سيطوينا ذات يوم حين سنتحول إلى ذكرى يغلفها إله العالم، غبار الكون.

أضف تعليق