عبد الجليل حمودي

إن السجن هو المكان الذي يؤول إليه الإنسان عقابا له على فعلٍ اقترفه لم يوافق قانون السلطة المتحكمة في المجتمع. إنه فضاء لللفظ والإبعاد تسلب فيه الحرية الأساسية للإنسان وهي إمكانية الانتقال من مكان إلى آخر دون شرط أو قيد. وإذا أراد الباحث أن يعثر على بداية حقيقية لظهور السجن في حياة الإنسان فإنه لن يتمكن من رصد نقطة دقيقة محددة لكنه يمكن أن يؤكد أنّ تاريخ السجن يعود إلى العصور القديمة بل إنّ السجن مؤسسةً عقابيةً رقابيةً وجد منذ انبعاث الحضارة الإنسانية. وتعود أغلب سجلات السجون إلى الألفية الأولى قبل الميلاد وتقع في مناطق الحضارات القديمة في بلاد ما بين النهرين ومصر.

بما أنّ السجن هو المكان الذي يأوي الأشخاص الخارجين عن نواميس المجتمع فإنّه بالضرورة سيكون مكانا استثنائيا يتلاءم مع الغرض الذي وضع من أجله هؤلاء هناك. ومرّ عبر التاريخ بهندسات مختلفة وبهياكل متنوعة فأنشىء في البدايات في جزيرة صغيرة منعزلة عن بقية العمران تكون سواحلها صخرية وعرة تشرف من كل الجهات على بحر عميق عويص عن السباحة. ثم أصبح السجن قبوًا تحت بناية عظيمة لا تدخله الشمس إلا عبر فتحات صغيرة. أما في القرن السابع عشر فقد ظهرت ما يعرف بدور الحبس وهي بناءات منغلقة لا تضم مخترقي القوانين فقط وإنما يوضع فيها كل من يعارض العقل الجمعي للسلطة من مجانين ومعطّلين عن العمل وفقراء. فهؤلاء جميعا ليس لهم الحق في الحياة داخل المجتمع لما يمثلونه من خطر على تلك السلطة التي تبحث دائما على النمطية العقلية فقسمت الناس إلى أسوياء يوافقون نواميسها ومدركاتها ولا أسوياء يقفون حائلا حسب اعتقادها دون مواصلة المجتمع مسيرته بثبات نحو التقدم و التطور. ولأن العقل المهيمن حينذاك على السلطة هو عقلٌ استغلاليّ فقد حوّلت المساجينَ إلى قوة إنتاج تستثمرهم في مشاريعها الاقتصادية دون راتب رابطة بين الإنتاج والعقوبة فتحول مفهوم العمل عندها من مجاله الإنساني يحقق إنسانية الإنسان ويوفر له أسباب العيش والتواصل الحياتي إلى نظام عقابي صارم ينزع عنه صفة الإنسانية وتحوّل مفهوم السجن في القرن الثامن عشر من كونه عقاباً يسلط على المجرمين إلى اعتباره نظامًا للمراقبة واصطلح عليه”سجن الدولة الشرقية” وانتقل بذلك السجن من مؤسسة تحتوي مجرمين عقابا لهم على جرم اقترفوه إلى فضاء يقع فيه مراقبتهم وإعادة تأهيلهم استعدادا لدمجهم في المجتمع من جديد. هذه النظرة إلى السجن كانت سليلة نظرة دينية إلى الخطإ أو الخطيئة التي تستوجب توبةً تتحقق”للمؤمن” عندما ينعزل عن المجتمع ويبتعد عن الشرور الدنيوية “ويجب أن يوضع المخطئ في انفرادية تامة بعيداً عن المجتمع وكل الناس لكي يفكر في أعماله و يستطيع التوبة إلى الله والتقرب من الخالق خلال فترة تواجده في السجن”.

ولتجسيد الفكرة على أرض الواقع كان لابد من تصوّر هندسي يتلاءم معها. فابتكر المعماري “جون هافيلاند” تصميما يتركز على برج مركزي مثمّن الشكل “تتشعب منه سبع ممرات طويلة تتوزع على جانبيها زنزانات المساجين الانفرادية بطابق أو طابقين وتتصل بكل زنزانة باحة خارجية صغيرة من الخلف تحيطها جدران عالية بحيث لا تسمح للمساجين برؤية بعضهم البعض”. وتطور الأمر في القرن التاسع عشر بأن أضحى “البانوبتيكيزم” هو المفهوم الأكثر انتشارًا في الهندسة المعمارية للسجون بعد أن اقترح الفيلسوف وعالم القانون الانجليزي “جيريمي بنثام” سنة 1785 هيكلًا معماريا لسجن “بانوبتيكون” يتركز بالأساس على فكرة أنه يمكن لسجّان واحد أن يراقب آلاف المسجونين فقد شيّد في شكل بناية اسطوانية يتوسطها فناء ويحتوي على برج بنوافذ ذات فتحات واسعة تطل على غرف موجودة في البناية ويكون عرض كل غرفة منها يساوي عرض البناية ولها نافذتان واحدة داخلية تطل على البرج الموجود في الفناء والأخرى خارجية تسمح بدخول ضوء الشمس. هذا التصميم يرسّخ عند السجناء الشعور بأنهم مراقبون دائما رغم أنهم لا يرون من يراقبهم. فتتحول المراقبة من معطى خارجي إلى مبدإ داخلي في ذات الإنسان يجعل السجين يراقب نفسه بنفسه مطبّقا التعليمات التي تصدر عن إدارة السجن وفقا لهاجس المراقبة الذي يشعر به. فهذا المعمار إذن لعب دورًا مهما في جعل السلطة توظف المراقبة بدل المعاقبة بل إنه تجاوز السجن ليشمل فيما بعد المخططات المعمارية للمدرسة والثكنة. وارتكز الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو على “البانوبتيكيزم” ليفكك مفاهيم السلطة التي تمثلها السجون والمدارس والثكنات فيقر بأنها تخضع المقيمين إلى حمل المراقبة بداخلها وتجعلهم متأكدين من كونهم مراقبين بصفة مستمرة رغم أنهم لا يحملون إثباتات على ذلك. وهكذا تتولد العبودية ذاتيا لا تحتاج إلى قوة خارجية لغرسها في الذات. بل تضحي العبودية سلوكا اعتياديا يألفه الإنسان.

كما شدد فوكو على أنّ الجسد المسجون على طريقة “البانوبتيكيزم” كان نتيجة للجسد المنفلت الذي عاند السلطة المتحكمة. هذه السلطة تحاول دائما أن تضع الجسد في حالة انضباط وفق قوانين عقلها. ممّا ولّد لدى الإنسان جسدا انضباطيًّا يسير وفق هواها وكل جسد غير منضبط يرمى بعيدًا عن نظامها في غياهب حتى لا تتسرب العدوى إلى غيره فتمارس عليه رقابة دائمة غايتها في ذلك إرجاعه إلى “انضباطيته”. وعوضت بذلك العقوبة والتعذيب في المفاهيم السجنية السابقة بالمراقبة. وتحولت من الانتقام إلى الإصلاح. ولكن يبقى السؤال معلقا حسب فوكو لماذا فشلت هذه المؤسسة السجنية في دورها التربوي والانضباطي؟ ليشير إلى أنّ الفشل ليس هيكليا فقط وإنما يتسرب في ثنايا المنظومة السلطوية فالسجن في حد ذاته بصفته مكانًا يقع فيه إبعاد الجسد المنفلت لا يمكن أن يكون مكانا للإصلاح بل أصبح مكانا لتعلم الإجرام وإدارة الجريمة. وبذلك فإن فوكو يستنكر فكرة تنميط الجسد ويقوّضها من أصولها ليؤكد أنّ الوعي الإنساني كان مرهونًا بقبول تلك الفكرة وحتى يتخلص منها ويتحرّر من ربقة الاستعباد السلطوي عليه أن يؤمن بالجسد الحر ويؤسس له بدلًا من إنتاج الجسد الانضباطي.

ولعل الدراسات في علم الجرائم وما يدور في فلكه يتبع خطى ميشال فوكو في أن السجن لم يستطع الحد من تنامي الجريمة وتطورها فلقد أثبتت دراسة نشرتها دورية “نيتشر هيومان بيهيفور” أنّ “قضاء العقوبات لا يخفف من معدلات جرائم العنف في المستقبل وأن قضاء أشخاص غير مدانين بارتكاب جرائم عنف لعقوبة السجن زاد من احتمالات عودتهم إلى السجن بنسبة %20 في غضون 5 سنوات فقط من إطلاق سراحهم وهي النسبة التي بلغت 15% بالنسبة إلى السجناء الذين قضوا عقوبة السجن لارتكابهم جرائم عنف”. هذه الإحصائيات تبدو مضادة للفلسفة التي أنشأ الإنسان من أجلها السجن. إذ اعتقد أن تقييد حرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر بوضعهم في مكان ضيق مغلق يمنع التجرؤ على قوانين المجتمع وخرقها ويحدّ من جرائم العنف في المستقبل عبر حرمانهم من فرص السلوك الإجرامي واعتبارهم عبرة لغيرهم.

ولقد تناول الفن في إطلاقيته ظاهرة السجن بما هي ظاهرة أوجدها الإنسان والفن في بعض مفاهيمها حتى البسيطة منها تعبير الإنسان عما يجول في دواخله من مشاعر وأحاسيس ومواقف وأفكار فانبرى الفنانون في جميع أشكال الفن وتفريعاته يتطرقون إلى تيمة السجن معبرين عن مواقفهم منه برؤاهم المختلفة. إن الإنسان أرّخ لهموم الواقع الذي يعيشه وراء القضبان. همومٍ تلامس وجوده فتزعجه وتهدده بالاندثار والتلاشي وقص لنا الفنان منه معاناته في غياهب الزنازين بجمالية فنية بلغت أقصى ذرى الإبداع في أيقونات فنية تثبت عذابات الإنسان وآلامه في السجون وتلمح إلى أماله رغم كونه إنسانا مقهورا.

ولعل أول الرسوم خطّها الإنسان كانت على جدران الكهوف في ما قبل التاريخ باعتبار أنّ الكهوف مثلت مفهوم السجونية. فالإنسان الأول هرب إلى الكهف/السجن. سجن نفسه داخله خشيةً من الحيوان المفترس قبل ترويضه وخوفا من غضب الطبيعة. إنه اعتبره مكانا آمنا وملاذًا للبقاء. لكنه أيضا كان سجنا له تحدّ من حرية الحركة عنده. هناك نقش أول تغيير من تغييرات الفن (الرسم على الجدار). فرسم الحيوان والشمس والقمر وتفاعل البشر معها. أما السجن بما هو تيمة في الرسم فقد نشأ منذ بدايات عصر النهضة إلى اليوم. ولعلنا نذكر على سبيل المثال فقط ما قام به الفنان التشكيلي الاسباني “فرانشيسكو دي غويا” (1746/1828) خلال القرنين 18و19 في أعماله الفنية التي فضح بها الانتهاكات التي اقترفتها محاكم التفتيش الاسبانية فصورها بكل بشاعة التعذيب التي مارستها على الذات الإنسانية.

أما في مستوى فنون السرد فقد اتخذت منذ البدء السجن تيمة هامة من التيمات التي اعتنت بها. ولعل ذلك ارتبط برغبة السجين في التوثيق لحياته غير الاعتيادية. فانبرى يدوّن عن طريق السرد ما يعيشه داخل السجن من عذابات الجسد المحاصر في المكان الضيق وآلام الروح التي تعاني من انقباض الظلمة ليضحي بذلك السرد آخر طوق للنجاة من ركود الزمن وعفن المكان. إنه السرد الذي يتشبث به السجين رغبة في الانعتاق من الاختناق في بعديه الزماني والمكاني . وفضحا لانتهاكات تهدد وجوده وتسعى إلى أن ينسى العالم الخارجي الحر كيانا وضع غصبا في المكان غير الطبيعي له. وبذلك يصبح السرد/الحكي إعلانا عن مقاومة النسيان وإثباتا لوجودٍ رغم محاولة طمس الآخرين له, ولعل المكتبة الحكائية بكل أجناسها القصصية خلدت أعمالا سردية عالمية تثبت ما قلناه آنفا. وتوثق لحظة من لحظات العذابات الإنسانية وإن كان ذلك عن طريق التخييل بل إن السرد مهما أغرق في الخيال يبقى سليل الواقع يحن إليه دائما.

وإذا رمنا الاكتفاء بمثالٍ عن أدب السجن عالميا فإننا نلقى كتابات الفرنسي “ماركيز دي ساد” (1740_1840) من أشهرها. فهذا الكاتب ارتبط اسمه بالسجن سواء كان ذلك ذاتيا في حياته أو إبداعيا في روايته. إنه كتب في السجن وعنه وضمت رواياته الكثير من مشاهد التعذيب حتى إنّ علماء النفس سمّوا حالة الإنسان النفسية التي تميل إلى الالتذاذ بالتعذيب بلقب هذا الكاتب (السادية).

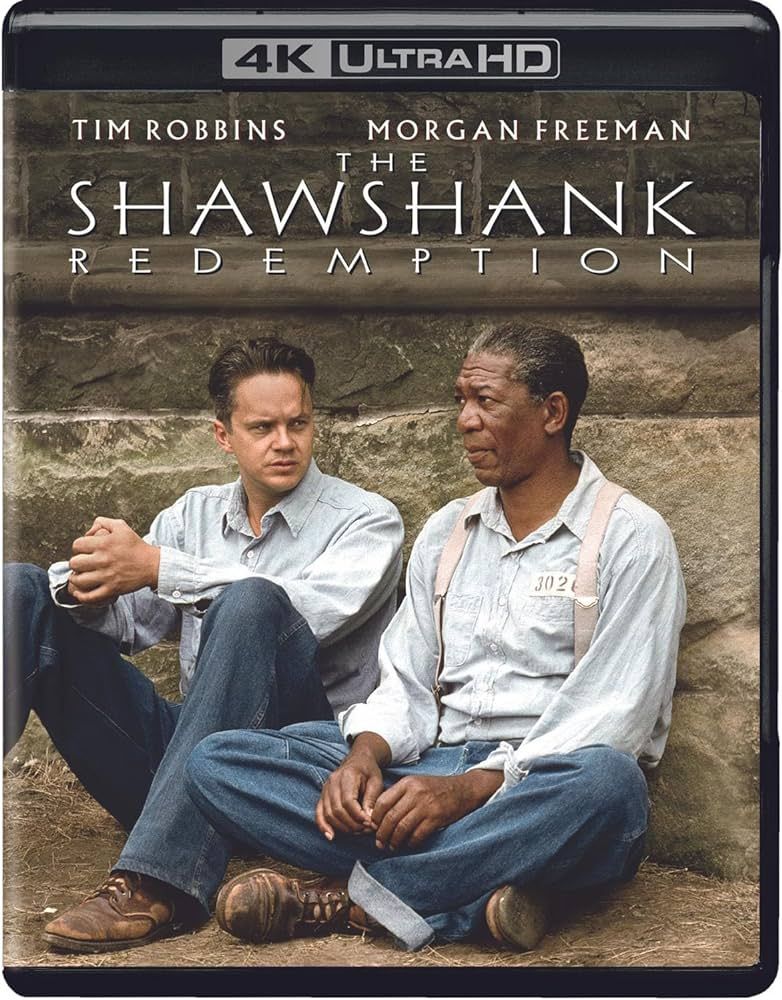

و لم يشذّ فن السينما عن بقية الفنون. إنه فن حديث النشأة لكنه سرعان ما تبوأ منزلة متقدمة في خارطة الفنون بل لعله هو الفن الأول الأكثر إنتاجًا واستهلاكًا من قبل الإنسان في عصرنا الحالي . ويتحدث نقاد السينما عن وجود جنس سنمائي مستقل بذاته هو جنس أفلام السجن فقد كانت تيمة السجن من أهم التيمات التي اعتمدها فن السينما طوال تاريخه. ولعل مؤرخي السينما يجمعون على أنّ أول أفلام السجن كان فلمًا صامتًا أُنتج سنة 1913 عنوانه “سجين زندا” أخرجه كل من “هايت فورد” و “إدوين س- بورتر” لكنهم يرجعون الانطلاقة الحقيقة لأفلام السجن إلى 1923 عندما أخرج “بوستر كيتون” فلم “المعتقد” وأخرج “شارلي شابلن” فلم “الغريب”. هذان الفلمان مثلا الركيزة الأساس في بلورة جنس أفلام السجن في السينما فقد أثّرا في الأفلام التي تلتهما تأثيرًا بالغًا سواءً بمحاولة بقية الأفلام اتّباعهما أو العمل على تجاوزهما. كما لاحظ المؤرخون أن فترة الثلاثينات من القرن الماضي كانت الفترة التي طفقت أفلام السجن تنضج فيها أكثر بدءًا من فلم “المحكوم بالأشغال الشاقة” الذي أخرجه “جورج وهل”. إنه الفلم الذي بشّر بهيكلة ذلك الجنس ورسم قواعد لها من حيث الإخراج وكل المؤثرات الحافة به التي تجعل المشاهد يدرك أنه يشاهد فلما ينتمي إلى جنس أفلام السجن. وتبلغ أفلام السجن ذروتها الإبداعية وقوة تخييلها منذ السبعينات عندما أنتج فلم “بيت الزجاج” سنة 1972 من إخراج “طوم غريس” وفلم “قطار منتصف الليل” سنة 1978 أخرجه “ألان بارك” وتحصل على أوسكارين اثنين.

كما تكاثر في هذه الفترة ما يعرف بأفلام الهروب من ذلك فلم “الهروب من سجن الكترا” سنة 1979 وأخرجه “دون سيغل” وفلم العدو العام رقم 1″ و “بروباكير” الذي أنتج سنة 1980 وبلغ هذا الجنس من الأفلام أوج ذروته الفنية في التسعينات بإنتاج عدد هائل من أفلام السجن لعل أشهرها:

باسم الاب والابن والروح القدس

الخلاص من شاوشانك

الصخرة

خارج مجال الرؤية

التاريخ الأمريكي المجهول

وقد اخترنا في هذه الدراسة أن تتفاعل مع احدى هذه الأيقونات السينمائية وهي فلم (الخلاص من شاوشانك)، حيث اعتبرناه تمثيلا لجنس أفلام السجن وخاصة تلك التي تركز على الهروب لكنه يحتوي أيضا على خصوصيات فنية لا يمتلكها غيره. ظهر سنة 1994 وقد أخرجه فرانك دارا بونت. كتب السيناريو فرانك دارابونت وستيفن كينغ عن رواية ريتا هيوارث والخلاص لستيفن كينغ. البطولة تيم روبونز مورغان فريمان بوب غنتون وليم سادلر.

إن من يشاهد فلم “الخلاص من شاوشانك” يكتشف منذ العنوان أنه ينتمي إلى جنس أفلام السجون إلا أنه عند متابعته لتطور أحداث الفلم يلاحظ أن له خاصية تميزه عن بقية الأفلام المنتمية إلى نفس جنسه. إن السجن في هذا الفلم لم يعد مجرد مكان تتحيز فيه الأحداث والمشاهد يؤطرها محيطا بتواجد الشخصيات ومحددا لأفعالهم في فضاء جغرافي معين. بل إنه يفيض على ذلك المعنى ليضحي عالما بأكمله. وما المكان فيه إلا عنصر من العناصر المكونة له.

إن سجن شاوشانك عالم بحد ذاته يوازي العالم الخارجي وينافسه في الوجود وتأثيره على الكائن الإنساني بالتفاعل معه ايجابيا وسلبيا يحتوي أبعاده المكانية والزمانية ويتميز بقيم خاصة به يؤسسها من داخله فتتغير نظرة الإنسان (الشخصيات) إلى الحياة. وتنتظم داخله الأشياء بنظام آخر يوازي نظام العالم الخارجي ويمكن أن يتوافق معه أو يختلف لكنه في كل ذلك يؤسس قيما و مبادئ خاصة به تحتمل وفق كمياء مخصوصة تتفاعل فيما بينها لتفجر أفعالا و أحوالا للإنسان الشاوشنكي (كل من يعيش داخل سجن شاوشانك من سجانين و مسجونين) تحدد رؤيته للمكان والزمان وتميزه في علاقته مع الآخرين سواء داخل السجن أو خارجه وتنتج القيم التي يؤمن بها فاضلة أو أخرى تنتمي إلى عالم الرذيلة.

تزعم هذه الدراسة البحث في كل ذلك فهي تحاول اتّباع الشخصيات في علاقاتها بالمكان ومدى تأثيره فيها إذ إنه قد يحدد هوية الإنسان ومواقفه وآراءه بالزمان أيضا الذي تتغير مقاييسها داخل عالم السجن فلم يعد يقاس بالدقائق والساعات وإنما بلحظاته التي تطول وتقصر حسب نفسية الإنسان داخل السجن كما ترصد علاقات الشخصيات ببعضها من حيث المودة والعداوة والتكامل والاستغلال وترنو إلى الكشف عما يجري بدواخلها من معتقدات وقيم تؤمن بها وتسعى إلى تحقيقها فتبحث في علاقة الشخصيات بالحرية بما هي قيمة مجردة فوقية مطلقة تتباهى بها أو بكونها مرغوبا يوميا وجب البحث عنه كل لحظة داخل عالم يسيطر عليه من يعتبر أن الحرية ليست مشاعا بين الناس فقاطنو هذا العالم درجات مختلفة منهم من يتمتع بالحرية ومنهم من يكون عبدا لغيره وتنظر الدراسة أيضا في الأمل الذي يحدو بعض الشخصيات فيعتبره سلاحا يواجه به الفناء ويرفعه متحديًا الموت وتتساءل عن دور الدين في حياة الإنسان بما هو ضامن للطمأنينة إذ يمنحه الراحة الإيمانية وبما هو عملة يتزين بها الأشخاص وتشترى بها الأنفس فتصبح أداة في أيادي البعض يستغل بها الآخرين.

*القصة: البناء والأحداث المفصلية:

يحكي فلم شاوشانك قصة مصرفي يدعي “آندي دوفرين” (مثل الدور تيم روبنز) حكم عليه بالسجن المؤبد إثر اتهامه بقتل زوجته وعشيقها بعد أن وُجدا قتيلين في البيت رغم إنكاره التورط في ذلك وتمسكه بالبراءة أودع المتهم بالسجن.

عندما قدم “آندي” إلى السجن تراهن مجموعة من السجناء على أنه سينهار عصبيًا لصغر سنه وبراءة ملامحه التي توحي أن صاحبها لن يتحمل كثيرًا أجواء السجن لكنهم فشلوا في ذلك.ثم يتعرض إلى الاعتداء الجنسي من قبل “عصابة الأخوات ” فيختار الانعزال عن بقية السجناء والانطواء على نفسه. هذا الاختيار لم يدم طويلا فقد صادق “آندي” مجموعة كان من بينهم “ريد” (مورغان فريمان): مهرب الممنوعات المعروف في السجن الذي يقضي عقوبة مدى الحياة.

توطدت علاقة الصداقة بينهما فيتفقان على إدخال “ريد” مطرقة صغيرة إلى السجن يستغلها “آندي” في نحت قطع شطرنجية من الحجر. ثم تتلى البضائع المهربة وتتركز خاصة في صور ممثلات مشهورات مثل “ريتا هايورث” و “مارلين مونرو” و “راكيل ويلش”. وفي أحد الأيام وأثناء قيام السجناء بتغطية أحد أسطح المنازل بالقطران يستغل “آندي” تذمر السجان “هادلي” من الضرائب فيعرض عليه خطة تخفف من ضرائبه فينجح في ذلك بما أنه كان محاسبا مصرفيا يعرف مسارب القوانين وكيفية التلاعب بها للتهرب من الضرائب. هذا النجاح أقنع الكثير من السجانين للتعامل مع “آندي” في أمورهم المصرفية وكان من أبرزهم آمر السجن “نورتون” الذي اتفق معه على إنجاز عمليات غسيل الأموال في مقابل حمايته من الاعتداءات داخل السجن وإشرافه على المكتبة إلى جانب صديقه “بروكس”.

تواصلت المعاملات المالية غير القانونية بين “آندي” و”نورتون” إلى أن دخل شابٌ صغيرٌ السجنَ يدعى “تومي” وأعلم “آندي” بوجود مجرم في سجن آخر كان قد اعترف بقتل زوجة “آندي” وعشيقها هذه الحادثة أثرت على العلاقة بين “آندي” و “نورتون” فالأول فرح بها لإمكانية تبرئته من القضية أما الثاني فقد أزعجته لأنه سيخسر مهندس تراكم ثروته المالية. قتل “نورتون” الشاب “تومي” وأودع “آندي” في الزنزانة الانفرادية. فبدأ الأخير بالتسريع في خطته للخلاص من “شاوشانك” والتخلص من “نورتون” أعلم بذلك صديقه “ريد” وسرعان ما نفذ ما قرره وتنتهي القضية بتواجد الصديقين في منطقة “زيهاوتنجو” في المكسيك يعملان في مجال السياحة. هذه القصة بُنيت في الفلم بناءً مخصوصًا إذ نلقى ستّ لحظات مشهدية يمكن اعتبارها أعمدة تشد أوامر مشاهد الفلم وأحداثه إلى بعضها:

*محاكمة آندي دوفرين.

*دخول آندي السجن.

*تهريب المطرقة.

*مساعدة آندي للسجان.

*إعلام الشاب “تومي” “آندي” باعتراف مجرم آخر بقتل زوجته وعشيقها

* الهروب من السجن.

1:محاكمة “آندي دوفرين”:

يفتتح الفلم بمشهد يبرز فيه شاب في سيارة يتناول خمرًا وتظهر على محيّاه علامات القلق والتوتر. لا يسمع المشاهد إلا صوت فنان يغني أغنية حب حزينة وفجأة يتناول مسدسا بيدين مرتعشتين تتلاعب برصاصات لا تستطيع وضعها في مكانها الصحيح. هذا المشهد يجعل المشاهد يتوقع حدوث جريمة قتل وسرعان ما يؤكد المخرج توقعه بأن يبث مشهدا في محكمة يظهر فيها نفس الشاب فيربط المُشاهد الصلة بين المشهدين ليتفطّن أنّ الجريمة حصلت وهي مقتل زوجة ذلك الشاب مع عشيقها. وتنوس الكاميرا بين قاعة المحكمة حيث يستنطق الشاب وتؤكد جميع الدلائل اتهامه بالقتل ونفيه هو للتهمة الموجهة إليه وبين المشهد الخارجي للسيارة والرصاصات الملقاة على الأرض ومقتل الزوجة والعشيق. كان كل ذلك دون أن يبرز القاتل الحقيقي أمام الكاميرا سواء كان الشاب أو غيره. إنه التلاعب بذهن المشاهد الذي أصبح مشوّشا باحثا عن القاتل متأرجحا بين اتّهام ذلك الشاب الذي سيصبح الشخصية الرئيسية في الفلم ( آندي دوفرين) مصدّقا الدلائل التي تدينه وتبرئته من جهة أخرى إذ تظهر على وجهه علامات البراءة. هكذا اختار المخرج أن لا يظهر من هوية الشاب إلا ملامحه. فلا اسم يعرّفه ولا وظيفة تحدّد مركزه الاجتماعي. وبمشاهدة بقية الفلم يتبين للمشاهد أنّ هذا المشهد الأول هو الحدث القادح لكلّ الحكاية. فكل الأحداث التي تليه ستكون نتيجة له تربطها به علاقة عليّة. تنوجد بوجوده. إنه مبتدأ الحكاية وأصلها. هو الأول زمان وقوعٍ وزمان عرضٍ

. 2 دخول آندي السجن

كان هذا الحدث نتيجة طبيعية للحدث الأول ف « آندي دوفرين » حُكم عليه بالسجن المؤبّد وكان للمخرج أن يختزل المشهد بأن يصوّر « آندي » في الزنزانة مباشرةً إلا أنه اختار التمشي التفصيلي فبدأ بتصوير السجن من فوق مبيّنا حدوده الحائطية ومدى حجمه. ثم يوجه الكاميرا إلى موكب السيارات الداخلة إلى السجن وتجمّع المسجونين القدامى.

تظهر الشخصية الرئيسية (آندي) في آخر الصف وعلامات الحزن والأسى واضحة على محيّاه. ثم يتلو مدير السجن تعاليمه الاعتيادية قبل اقتياد المسجونين إلى غرفة التطهير. هذا المشهد كان فاصلا بين مكانين. خارج السجن وداخله. انتقالٌ في المكان سيؤثّر حتما في انتقال الشخصية أو الشخصيات من حالة إلى أخرى بل من مستويات تفكير وأفعال ممارسة إلى أخرى. إنه المشهد الذي يفصل بين عالمين وبه يبدأ الفلم في التركيز على العالم الجديد عالم السجن.

3. تهريب المطرقة

يعتبر هذا الحدث مفصلا في الفلم لأنّ تهريب المطرقة إلى داخل السجن يحقّق بكلّ دقة نظرية « مسمار تشيخوف». لقد طلب « آندي » من صديقه “ريد” أن يهرّب له مطرقة. المطرقة تعتبر سلاحا داخل السجن. هذا ما خمّنه “ريد” لكنّ “آندي” أكّد أنها أداة لنحت الحجارة الصغيرة. تلك هوايته منذ القدم. وفي تداعٍ للأفكار وبكثيرٍ من السخرية خمّن “ريد” من جديد تخمينا آخر يقوم على إمكانية استعمال “آندي” المطرقة للهروب لكنّ الأخير نفى ذلك مؤكدا أنّ حجمها لا يفي بالغرض. وتبيّن أحداث الفلم اللاحقة أنّ هذه المطرقة هي الأداة الرئيسة التي توسل بها “آندي” في الهروب. من هنا يتعاظم دور المطرقة رغم صغر حجمها. ويزيد شغف المشاهد بالسؤال عن دورها في الفلم ويتعمق سؤال التشويق داخله إلى أن ينفرج اكتشاف دور المطرقة الحقيقي في آخر الفلم . هذا الحدث إذن ليس من الأحداث التي تكون مرة واحدة عابرةً دون تأثير إنما هو من الأحداث التي تبرز للمشاهد في البداية وتختفي في ثنايا الأحداث التالية إلى أن تظهر من جديد معلنة عن أهميتها في خاتمة الفلم.

4 .مساعدة السجان

عند طلْي أحد أسطح المعامل القديمة بمادة القطران يسمع “آندي” السجّانَ يتذمر من الضرائب المشطة فيتدخّل معلنا استطاعته المساعدة على التخفيض منها مقابل زجاجات خمر لأصدقائه متوسّلا بخبرته البنكية وحرفيّته في التعامل مع الشؤون المالية. يعتبر هذا الحدث مفصليا في بناء الفلم لأنه سيغيّر وضعية “آندي” داخل السجن من سجين عادي إلى سجين من فئة خاصة يتقرب من إدارة السجن ويعامله السجّانون بكل حفاوة. إضافة إلى أنّ هذا الحدث هو إعلان عن بداية خطة “آندي” للهروب التي تتكون من مسارين. المسار الأول عملي ويكون بالخروج الفعلي من السجن والمسار الثاني تحيّل على القانون بفضل خبرة “آندي” موظفا في البنك ليضمن مستقبلا مشرقا وينتقم من السجان ومدير السجن اللذين ظلماه في أكثر من مناسبة.

5 .إعلان الشاب عن المجرم الحقيقي

جيء بشاب إلى السجن بتهمة السرقة وتعرّف إلى الأصدقاء وأصبح عضوًا من الجماعة ووجد عناية خاصة من “آندي” الذي ساعده على اجتياز مناظرةٍ في التأهيل الجامعي. وفي الأثناء تحدّث عن مغامرته السابقة في أحد السجون واعتراف أحد المقيمين هناك بقتله للاعب الغولف المشهور وصديقته وهو ما يتوافق تماما مع قصة “آندي”. رأى “آندى” في هذا الخبر حبل نجاة فسارع إلى مدير السجن يستلطفه لإعداد ملف يطلب فيه إعادة محاكمته إلا أنه رفض بشدّة ثم قام بقتل الشاب وأودع “آندي” السجن الانفرادي لمدة شهر كامل. لعلّ مفصلية هذا الحدث تكمن في كونه جاء بعد إتمام “آندي” مشروع المكتبة وعند بداية شعور المُشاهد بالملل كان لابدّ من أمر يعيد للفلم حيويته فكان هذا الحدث الذي دفع بالأحداث اللاحقة إلى ذروة التشويق. لقد بدأ “آندي” في التسريع في إكمال خطته في الهروب. ولعل مشهد الصديقين “آندي” و “ريد” تحت سور السجن يبيّن بوضوح ذلك خاصة عندما أخبره بوجود صندوق في مكانٍ ما ودعاه إلى البحث عنه مستقبلا والتوجه مباشرة إلى “زيهانتانجو” بالمكسيك

.6 الهروب

كان حدث الهروب الأبرز في الفلم واكتسب أهميته من خلال ثقافة المشاهد الفرجوية وانتظاراته من الفلم. فأيّ مشاهد لفلم من جنس أفلام السجن لا بدّ أن ينتظر هروب الشخصية الرئيسية. لذلك منذ دخول “آندي” السجن يرسم المُشاهد في ذهنه مشهدًا للهروب وينتظر مدى نسبة موافقة لقطات الهروب في الفلم لما يجول في خاطره. ولكنّ مشهد الهروب يتأخر في الفلم إلى نهايته إمعانا في التشويق ورغبة في شدّ انتباه المشاهد. وما يميّز هذا الحدث عن غيره أنه الحدث/ الهدف فبقية الأحداث تتضافر لخدمته. إنها تتنافس لتصبّ فيه فكأنه البحيرة التي يجتمع فيها الوديان. وقد يكون نجاح أيّ فلم يتحدث عن الهروب من السجن من عدمه يكمن في كيفيّة إنجاز مشهد الهروب. وما يشد في هذا الفلم أنّ حدث الهروب لم يمثّل خاتمة الفلم وإنما هو الممهّد لها. فبعده أحداث أخرى مثّلت هي النهاية التي بقيت مفتوحة ومغلقة في آنٍ. مفتوحة لأنها لم تنهِ حياة الشخصيتين ومغلقة لأنها تنبّأت بمستقبل مشرق للشخصيتين.

أضف تعليق